식물 산책 / 이소영 / 글항아리 / 2018

제주 BOOK카페 ⑤

어린 눈에도 종려나무는 제주도와 잘 어울리지 않아 보였다. 야자나무라 불렸던 그 나무는 어울리지 않게도 이름이 종려나무다. 기후에 적응하지 못한 채 시든 가지를 늘어뜨린 종려나무가 흔했다. 눈보라 속에서 떨고 있는 모습도 겨울이면 볼 수 있다. 제주도 종려나무는 관광지 제주에 이국적 이미지를 연출하기 위해 식재한 정책의 결과다. 그래도 남국의 정취를 제대로 풍겼으니 제주 관광 산업의 발전에 꽤 기여했다.

제주도 사람들은 종려나무를 정원수로 많이 심었다. 주택가에서 키 큰 종려나무를 쉽게 볼 수 있다. 워싱턴 야자수와 함께 종려나무는 마당이 있는 집에서는 으레 한두 그루 자랐다. 아열대기후에서 자라는 식물인데 억지로 온대기후에서 자라려고 하니 얼마나 힘들겠는가. 하지만 시간이 흘러 이제 나름대로 적응하는 듯하다. 이젠 제주도 풍경과 제법 어울린다. 제주성지를 복원하면서 다시 세운 제이각 입구에 종려나무가 있다. 제주성지의 특징적인 모습을 보여준다.

초등학교 수학여행 때였던 것 같다. 한림공원에 처음 갔던 때. 아주 큰 선인장을 배경으로 사진을 찍었다. 1회용 카메라를 사용했다. 사진은 맑은 날에 잘 나왔다. 흐린 날에는 사진을 찍지 않았다. 1회용 카메라에는 필름 컷 수가 정해져 있어서 시간과 장소를 안배해 사진을 찍었다. 디지털 카메라가 주는 편리함에서는 얻을 수 없는 유한성이 귀한 사진을 만들었다. 그때 찍은 사진이 지금도 사진첩에 있다. 스무 살 넘어 다시 찾은 한림공원은 땡볕의 공원이었다.

한림공원만큼 인상적인 곳은 여미지 식물원이다. 유리 온실에 있는 나무들은 병원에 있는 나무들 같았다. 그래도 먼 나라에 간 듯한 느낌을 물씬 풍기게 만드는 식물들이 나를 사로잡았다. ‘여미지(如美枝)’의 뜻은 어른이 되서야 알았다.

월령리에는 손바닥 선인장이 자란다. 멕시코에서 바다 건너왔다. 하도리 바다 토끼섬에는 문주란이 자란다. 문주란은 아프리카에서 왔다. 먼 나라에서 건너와 살아가는 사람들 같다. 섬 전체가 식물원이다. 한라산 구상나무, 비자림, 사려니숲길, 치유의 숲, 절물자연휴양림 등. 그리고 우리에겐 곶자왈이 있다. 곶자왈은 얼마나 황홀한 식물원인가.

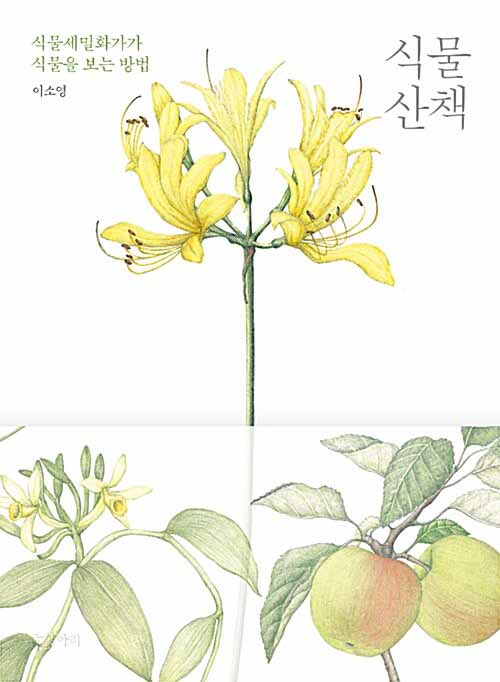

몇 년 전, 한라수목원에서 ‘라이프 앤 타임’이 공연을 했다. ‘대양’을 연주하며 노래하는데, 기타 리프가 나무들 사이로 퍼지는 느낌이 근사했다. 식물세밀화가 이소영의 책 <식물 산책>에서는 나무를 통해 겸손을 배운다는 말이 있다. 인간은 결국 나무에 의지해 살기 때문이라서. 나에게 남은 일이 있다면, 나무들 사이에서 할 일이다.